埼玉での先駆けである三郷医介塾の取り組みと、

10月14日に開催された「埼玉合同医介塾」の模様を紹介する。

取材・文/富田 チヤコ 写真/吉住 佳都子

地域の情報を多職種で共有。三郷医介塾の取り組み

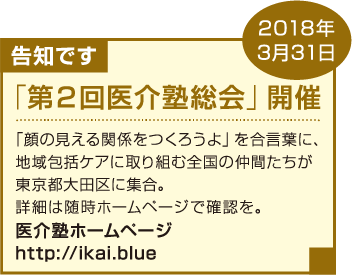

「医介塾」とは、地域の医療や介護に関わるさまざまな職種の人たちが集まる交流会だ。2012年に東京都大田区ではじまった交流会は徐々に埼玉県内にも広がり、2015年に三郷医介塾が開塾。以降、わずか2年間で県内各地に広がった。

埼玉県初となる三郷医介塾を立ち上げたのは、塾長の髙橋公一さん(下の写真)。埼玉県三郷市生まれ三郷市育ちであり、現在も三郷市の地域医療の最前線で活躍する医師だ。三郷市全体の医療・介護に関わる人たちのスキルを底上げしたいと考え、三郷医介塾を立ち上げた。「医療と介護、いろんな職種の人たちが連携できる医介塾。せっかく地域で活躍する専門職が集まるのに、飲み会の場になるだけではもったいない」という思いから、開塾当初から積極的に勉強会を開催。さまざまな情報を共有することで、職種を超えた連携ができるように努めてきた。

三郷医介塾の勉強会のテーマは、多岐にわたる。口腔内ケアやおむつをはずすという自立支援の取り組みのほかにも、葬儀会社の看取り士によるグリーフケア(遺族のケア)の必要性やエンゼルメイク(死化粧)などもある。「例えば医療職である私たちは、患者さんを看取るまでが仕事。患者さんが亡くなった後、ご家族と携わることはほとんどありません。本人とご家族にとって、いい看取りとはどのようなものか。そのためには、日頃からどのようなケアをしなければならないのか。職種を超えた人が集う医介塾だからこそ、こうした情報も共有できます」と髙橋さんは語る。

また勉強会では、地域の現場で身近にある成功事例を発表できるように心がけているという。「素晴らしい現場の取り組みを知ることで、参加した人たちの意識も変わります。もちろん職種を超えた連携が現場でできることで、コミュニケーションも良くなります」とそのメリットを話す。

今後も、地域に根ざした情報を共有しながら、それぞれのスキルを高めていきたいと考えている髙橋さん。「地域で暮らす患者さん、利用者さんを幸せにするために、医療職や介護職である私たちにできることは何か。そういったことを日々考えられるような人材を増やすためにも、三郷医介塾では素晴らしい施設やスキルを持っている人の取り組みを掘り起こし、紹介できる場にしていきたいですね」

■埼玉合同医介塾

司会を務めたのは、女優でさいたま観光大使の村田綾さん

医介塾活動報告

一般社団法人医介 代表理事

猪飼 大さん

(株式会社DHM 代表取締役)

「医療職だけでも介護職だけでも、地域で暮らす利用者とその家族を支えることはできません。埼玉県内でも、さらに顔の見える関係づくりを広げてほしい」

髙橋 公一さん

(医療法人社団高栄会

みさと中央クリニック 院長)

「現場での事例報告など、継続的に勉強会を開催。三郷だけではなく、埼玉県内の医介塾全体のスキルを上げる場にしていきたい」

田口 仁さん

(医療法人悟明会 田口医院 事務長)

「音楽グループのにゃんたぶぅさんと一緒に、健康ダンスを考案。市民のみなさんと、さまざまな情報を共有していきたい」

中村 圭さん

(株式会社セレンディピティ代表取締役)

「県内1/4の人口をカバーする医介塾。

他市とのハブになる役割があると考えている。今後は、映画鑑賞なども検討中」

渡邉 浩之さん

(あんず訪問診療クリニック医療ソーシャルワーカー)

「2017年7月にできたため、まだまだ

手探り状態。参加するメンバーの職種もさまざま。今後も、継続的に活動したい」

安相 佳子さん

(医療法人社団絋智会 籠原病院常務理事)

「医療や介護に従事する人は、地域にとって貴重な社会資源です。職種を超えてつながり、現場の声が行政や医師会に届く仕組みをつくりたい」

基調講演

やまと診療所 院長

安井 佑さん

最期まで家で生きる、を支える。−板橋区におけるやまとの取り組みの実際−

患者と家族が残された時間を家で過ごすためには、医療的な要件や環境よりも、本人と家族の気持ちが大切だ。「医療機器が発達している現在、病院で行われている緩和ケアも、家でできるようになりました。あとはどれだけ、本人や家族の気持ちを支えてあげられるか。その気持ちがあれば、どんな人でも最期まで家にいることができます」と安井さんは話す。

特にやまと診療所では、PAと呼ばれる医療アシスタントが患者と家族に寄り添い、細かな情報共有を行っている。今後は積極的に本人と家族の気持ちを汲みとり、医療と介護、さらには生活を支援するような仕組みをつくることが必要だと語る。

「『人生の最期は家がいい』を実現するためには、診療所と病院、そして地域の人との関係性を築くことが大切です。特に首都圏の場合、高齢者が増えることで死亡者数も増加します。これにどう対応するか。最期は自宅がいいと考えている人たちのために、看取りのできる在宅診療所がさらに必要だ」と、こうした医療サービスの必要性を強く訴えた。