研究を進めるには、どの分野であっても、まずは研究の対象を選ぶこと。そして、それを具体化するための基本的な知識や技術を学び、身につけることが必要です。そのための方法の一つが大学院に入ることです。しかし、どの分野の研究か、どの大学院か、それらを決めることは悩ましいことです。

私は、先生をはじめとした、いろいろな方との出会いを通して、また、社会的な課題を研究するために、「公衆衛生学」を研究したいと考えるようになりました。そして、医学博士課程の中の公衆衛生学を、さらには、臨床との関係を研究することを推奨してくださった教授のおられる東京大学大学院を選びました。

入学直後、自分の研究への想いを発表する機会をいただきました。

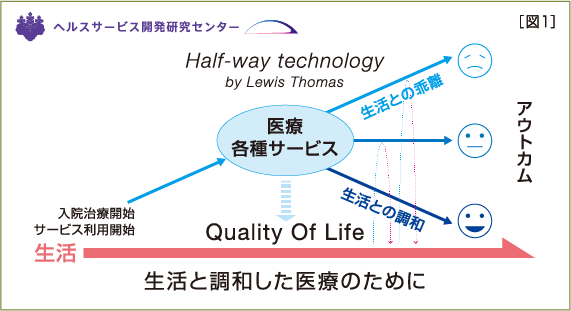

「医療は生活の一部にすぎず、医療の後の生活で、より高いQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の実現に寄与できてこそ本当の医療。しかし実際は、医療の後QOLの高い生活と呼ぶにはほど遠い状態となることが多く、せっかくの医療が結果的に中途半端な技術( H a l f – w a ytechnology)となってしまうことがある。生活との調和を目指すことも医療の役割であるはずだが、その分野は研究も実践もおくれている。そのギャップを埋める研究をしたい」。こうした思いを概念図(図1)に表してプレゼンしました。

この概念図は考え方の原点。センターのロゴもこの図に由来したデザイン

大学院では、疫学や統計学の基礎を学び、それをもとに、実際の現場での疑問を研究課題として整理し、データ収集、分析、論文作成というプロセスを習得することができました。在宅ケアの評価に関する2つの論文(「住宅改修のADL維持向上への効果」「在宅死には往診する医師が必要であることを数字で明らかにしたもの」という2つのテーマ)を骨子にして、1990年、学位を取得しました。

当時は、在宅ケアの分野は診療報酬も定まっていない時期でした。そして、医学博士論文として、医療サービスを研究すること自体が珍しく、審査の段階では、「これが研究なのか」という意見もあり、かなり苦労しました。そんなこともあり、学位を取得し学術誌に論文が掲載された時には、とてもうれしかったです。ただし、その後も「自分の研究がこれでよいのか」という迷いは続いていました。

学位取得後、研究職として勤めていた職場(帝京大学)から米国(ハーバード大学公衆衛生大学院)への留学のチャンスをいただきました。そして、留学先での経験により、自分の研究に対する不安や迷いも払拭することができたのです。そこでは、まさに、個々の医療技術ではなくサービスを評価するという研究がなされており、「ヘルスサービスリサーチ(HSR)」という講義とコースが用意されていました。これこそ、自分の模索していた方向であり、「日本ではまだあまり理解されていないが、必要とされている研究分野なのだ!」と勇気をもらいました。これがHSRとの〝劇的な〞出会いでした。

「医療が、医療モデルとして示されているだけで、個別の状況に対応しきれていない、医療者が最善を尽くしても、結局その医療を受けた患者がその人らしい生活をすることができない」「介護・福祉は医療から確かなバトンを受け継ぐこともなく模索し、意義あるケアをしていても光があたらない」。日本のこうした状況を改善するためには、日本でもHSRをもっと発展させなければと痛感しました。そして、医療にとどまらず、その後の介護・福祉、その前の保健・予防も含めた幅広いHSRを展開する必要性を感じ、それをライフワークにしようと決意しました。

このように、私は医学博士を取得した後に留学して修士号を取得するという、普通とは逆の道をたどりました。それは、公衆衛生修士課程が当時の日本にはなかったからでもあります。現場での社会的な課題を、疫学統計をもとに集団としてとらえ分析するノウハウを学べる公衆衛生修士課程は、日本でも10年ほど前から設けられ、今では数多くの大学で設置されています。また、現場の課題を掘り下げ発表する機会が、各職能団体などで頻繁に持たれるようになりました。現場での実践にもとづく研究こそHSRには重要です。そのためには、大学と現場とのオープンな協力体制が、もっとできるといいなと思っています。

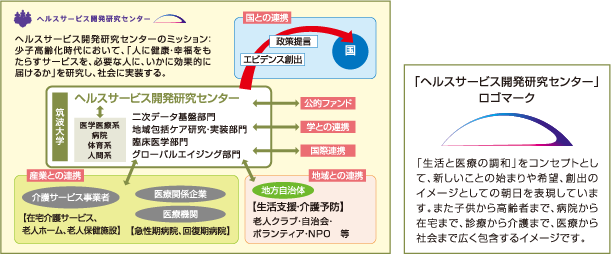

こうした思いを抱きつつ、大学の教員として、一時は老人保健施設長として、20年あまり。この7月1日、長年の夢が叶い、筑波大学の応援をいただき、HSRに特化した日本初のセンター(ヘルスサービス開発研究センター)を開所することができました。現場に根ざし、現場に光をあてるHSRを目指し、本センターを舞台に、仲間たちとともに進んでいこうと気持ちを新たにしたところです。

開所式での集合写真。前列中央が田宮菜奈子先生